| 为作家的作文课点个赞吧 |

| 时间:2016-08-01 来源:admin |

|

为作家的作文课点个赞吧

全国科学十三五规划重点课题《课题学习研究与实践》总课题组 朱望新

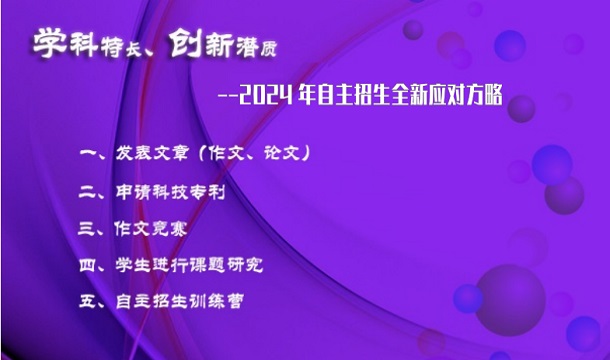

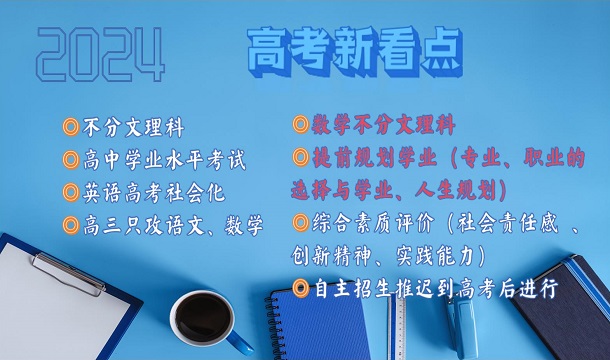

台湾作家、教授龙应台在乡村小学给天真可爱的孩子们上了两节作文课;台湾作家龙应台在腾讯“大家”频道给我们大家上了两节作文课。 总是以为中国的经济腾飞在作文。不要说“误尽苍生是作文”,客观地说,作文教学的效率是极其低下,相信没有一个中国人会反驳。上亿个孩子每天都在作文着,上亿个孩子一年花在作文上的时间是多少?全中国每个人从小学到高中,甚至到大学在作文上浪费了多少宝贵的时间,浪费了多少发展的机会?现在大家都会算经济账,请问,这么多的时间值多少钱?如果每个中国人都能通过作文良好的训练,提高一点学习效率,提高一些工作效率,试问它将给中国经济的发展带来多大的促进? 总是以为中国梦的实现在作文。龙教授在上课前给我们强调:作文,就是思想,就是生活,就是态度。如果我们的作文强盛了,我们的思想不就强盛了么;我们的思想强盛了,我们的科技文化,我们的国家不就强盛了么?因为这样想着,所以总是想为作文,为中国的作文教学做点什么。为此我也做过许多努力,但因为种种原因,想法总是想法,就想当年想当作家的想法,想法很好,结果却始终没有当成作家。

很多老师都苦于孩子们没有生活,抱怨作文教学成了“巧妇难为无米之炊”,尤其是在农村,蜀道之难难以上青天。农村中小学的语文老师艰难地跋涉在“蜀道”上;一个民族凝重的背影在现代化的公路上步履蹒跚。“瓶盖怎么开启”,龙教授第一堂作文课题开启的是小学六年级孩子的作文思路,开启的也是我们语文老师关于孩子作文没有生活的难题。十多年前我关注过上海中文大学大鼻子教授为中小学生开发的作文课程、教材体系,他通过系列的游戏、生活、学习情境活动串联起了小学、初中的作文训练,教授也亲自上课,辅助教材也出版了,效果也确实不错。很多老师通过学习、借鉴这种教学模式,使用这套作文训练教材,激活了学生作文的兴趣,提升了作文教学的效率。 十多年过去了,为什么这套作文体系还是很难在更大范围推广传播?为什么作文教学的老大难在全国城乡依然故我?这个问题很值得我们深思。老师借用一些技巧,帮助学生采撷一些生活的浪花,确实能让学生应急式地解决作文生活、材料问题,也确实能够顿时激活学生作文兴致;但是如果老师不从思想上解决对对作文材料、对学生生活的认识问题,作文教学的老大难是不可能从根本上解决的。

龙教授在给我们上作文课时,不忘给我们提醒:山海皆是生活;不忘给我们摘要:对乡村的孩子来说,你认为他能走多远,他就能走多远。 在现代城市向古老的乡村大举攻城略地时,瘦弱的村庄蜷缩在小河边;在人民币的滚滚浪潮下,多少村小被抛却在孤寂的黄土地上?很多人都会说:乡村落后,乡村的孩子没有生活,不如城里的孩子见多识广。正如龙教授在上完作文课后和当地老师攀谈时所说的“没有文化刺激”。但我们能说乡村的文化就比城市的文化落后吗?我们能说乡村的生活题材,用于作文的材料时就比城市低下一等吗?真正的作家都是喜欢乡村景象、乡土气息的,大自然的沃土孕育了乡村无数美丽的动植物生命气象,也孕育了无数乡土作家脍炙人口的作品。怎么到了我们语文老师这里就成了乡土文化比城市生活低人一等了?

用乡村的生活、题材来学习科学都不比城市低人一等,怎么到了我们语文老师这里,作文里的乡村生活就低人一等了呢? 从这个角度看,龙教授的作文课给我们的启示就有非同寻常的意义了。

龙教授不愧是个大作家,她讲课的语言风味也是很能让人享受的,作为一个语文教师,如果我们的语言都能像龙教授这样给学生以清风的惬意,以清泉的凉爽,以睿智的思考,这本身就是对学生一种很好的作文教育。 但龙教授也不愧是优秀教育家,她的两节作文课设计很有教育的科学性和艺术性。新课程改革强调老师要引导学生进行探究式学习,这两堂作文课就比较好地引导了学生进行探究式的作文学习。《瓶盖怎么开启》,这既是一个作文题目,也是一个科技探究实践活动,在这堂作文课上,学生的作文描写、说明能力得到提高的时候,他们的实验设计能力、动手操作能力、观察能力、分析能力不是也相应得到提高了吗?而且这两方面的能力能相得益彰,相互促进;而且学生们探究学习的兴趣、能力也将同步提升。

在这种探究的月光的普照下,学生作文的思路、思想、生活、语言是不是也一并的被照亮了。 我不知道龙教授在台湾乡村的这两节作文课,是不是属于公益的支教,或是专家的示范?我只知道,如果我们的作家,相应的专家、学者都能像龙教授这样,都能到乡村学校去,用自己的优势所在,给我们农村的孩子上上作文课。乡村的孩子会喜欢的;乡村的老师也肯定会喜欢的。

不信你就听听看吧—— 课堂实录: 乡村孩子的两节作文课 腾讯《大家》龙应台2016-07-20 15:33 [摘要]对乡村的孩子来说,你认为他能走多远,他就能走多远。 作者:龙应台(腾讯·大家专栏作者,作家)  我自己在那样的乡村长大,我知道,对乡村的孩子,你认为他能走多远,他就能走多远。 瓶盖怎么开启 三个小学的六年级学生,加起来总共三十六个,或坐或站或蹦来蹦去,叽叽喳喳说话。紧张的是他们的老师,老师担心自己学校的学生待会儿会不会“表现”不如人。 还没开始,我就先去操场上看看。一个皮肤黑得漂亮、胖嘟嘟的原住民男孩子正在自己玩,看见我,靠过来大声说,“你是谁?”他像个野鹿一样地不怕生。 我是来教作文课的。 先教“说明文”。买回来的产品,不管是相机、手机还是烤箱,都附有说明文字。多半的说明文字,不是让人看不懂就是让人无法照做,因为文字太差。对于六年级的孩子,说明文可以当作入门。 五六个人围着一张桌子,孩子们先看一段两分钟长的搞笑影片。两个故意用很重、很滑稽的口音说英语的俄罗斯人示范如何徒手用一张白纸把一瓶有金属瓶盖的啤酒打开。 每个孩子桌上都有一瓶黑麦汁和一张白纸。他们必须仔细看那个好笑的俄罗斯人怎么做。孩子们聚精会神地看,就怕漏掉哪个环节,待会儿打不开瓶子。 两分钟过后,我问,“看完了?” “看完了!”孩子的声音很清脆。 “看得很仔细?” “很仔细!” 好,那就自己动手了。 孩子们认真无比地低头摺纸,当纸被摺成一个立体、有棱角的小方块时,就必须用它来开瓶子了;影片里,俄罗斯人只花了半秒钟,“嘣”一声,金属瓶盖就冲开了,好容易。真正做起来,才发现,不行,左手怎么抓瓶子的?抓瓶身几分之几的地方?纸张棱角要对准哪里?角度怎么对?在哪一个点使力?这时孩子们知道事态不简单了,有的开始站起来,想用全身的力气却又找不到使力的地方;有的蹲下来,检查齿状的瓶盖是不是有松动的迹象。一旁的老师们也紧张了,盯着孩子们的手,像世界杯的足球教练一样,恨不得自己下去踢球。 “老师,”一个大胆的孩子说,“可不可以再看一次?” 没问题,再看一次。 影片再播一次,这回,看得更认真了。 当第一个孩子成功地“嘣”一声让瓶盖跳起时,那个小组是欢呼的,好像踢进了球。 没有打开的黑麦汁,让大家带回家享用,或者回家再继续努力。现在开始写作文了。题目就是,以精准的文字说明“如何用一张白纸打开瓶盖”。 孩子们先是欢喜地看着黑麦汁,后来又好玩地看着影片,接着兴奋地、认真地努力开瓶子,几乎忘了我们是在上作文课。但是刚刚的体验深刻,现在不再需要任何说明,每个人低头努力写作。 十五分钟后,作品交上来,我们把作品投影放大,共同阅读,一篇一篇、逐字逐句讨论。有没有写出摺纸的长跟宽?摺纸的硬度需不需要说明?用哪一只手抓住瓶子?抓住瓶子的哪一个部位?硬纸棱角是要卡在瓶盖的上面还是下面?力气要使在哪一个点上?身体和瓶子的角度要不要写出来?“卡”这个字对不对?动词怎么选择——是“撬”,还是“顶”?是“推”,还是“挤”?是“塞”,还是“刺”?“拉”和“扯”的差别是什么?用“敲”或“打”比较准确? 我完全不怀疑我可以和十二岁的孩子讨论字义,我也非常相信,再练习几次,这些孩子可以写出非常精准到位的说明文。 老鼠集体自杀 第二节课谈“论说文”。还是以视觉开始。 一个六分钟长的影片,孩子们睁大眼睛看着成千上万的老鼠在慌张地推挤奔窜,窜过森林,窜过溪流,窜过田野,仿佛在没命地逃亡;最后奔到了悬崖边缘,下面就是大海,最前面第一批老鼠毫不迟疑地就往下跳,后面跟上来的,不明究理,一批一批跟着跳。老鼠载浮载沉地在汹涌的海浪里漂,最后集体淹死。  影像惊心动魄,大家看得专注,一时鸦雀无声。 我慢条斯理地问,“你们觉得,我要出给你们的论说文题目,会是什么?” “不-要-盲-从-”,三十六个孩子拉长了调子像合唱团一样唱出一个一致的答案,未经商量就一致的答案。 “是吗?”我说,“真的是大家都同意?有没有主张我们应该写“盲从很好”、“有时候我们需要盲从”的,请举手?” 大家就笑成一团,大叫“没有没有啦”。坐在后排观察的老师们也觉得好笑。 好,既然大家都这么说,那么你们就写这个题目,写一段就好。 十五分钟之后,卷子上来了,我们一篇一篇看。稚嫩的笔迹,工工整整地努力,每一个字都透着稚气和力气。最典型的,大概长这样: 《不可以盲从》 我们不可以盲从,像这些老鼠一样,因为盲从,所以跟着跳海。譬如说,如果有人说王小玲偷钱,你就不一定要相信,我们不能不经过思考跟着人走,盲从可能会使你悔恨终生。 大家都对“不可以盲从”的结论似乎很满意,收好卷子,我问,“你们觉得刚刚的影片好看吗?” “好看。” “有收获吗?” “有收获。” “印象深刻吗?” “印象深刻。” “如果我跟你们说,这个影片是伪造的呢?如果我现在告诉你们,这部片子得到了1958年美国奥斯卡最佳纪录片奖,但是内容是造假的呢?这种老鼠叫做旅鼠,一直有民间的说法,说旅鼠会集体自杀,可是并没有科学根据。这部片子的制作团队,为了得奖,制作出成千上万旅鼠跳海自杀的画面,事实上是摄影师只用了二三十只旅鼠,利用摄影镜头,假造出成千上万的视觉效果,而且,那些旅鼠,是摄影师一群人围起来把它们赶下悬崖的。影片得奖之后,传播全世界,更加深了人类对旅鼠会集体自杀的印象。几年以后,欧洲才有人举报这个片子造假。科学家也出来说,旅鼠根本不会集体自杀,他们只会集体迁徙……” 我相信孩子的脑子里刹那间有千条电光在闪,几分钟前的认知突然山河变色,自己脚下所踩的板子突然被抽走,需要重新找到看这个世界的位置。 他们大大的眼睛看着我,我看着他们说,“你们觉得,现在论说文的题目应该是什么呢?” 山海皆是文化 三个小时倏忽过去,我们没有时间写下一篇论说文了。结束后,一个老师过来,忧心地说,乡下的孩子资源比城市里的孩子差太多。“孩子家庭的经济也不是太好,接触到的文化刺激也少。您知道吗,不要说去台北高雄,有些孩子到了屏东市的百货公司都像刘姥姥进大观园,很多吃的玩的都没见过……” 我明白的,因为我自己是“偏乡”的小孩。乡村的孩子“文化刺激”少,也是真的。住在台北中正区的孩子往东西南北任何一个方向走去,都会碰到戏剧院、音乐厅、美术馆、电影院;屏东、台东的孩子往东西南北任何一个方向走去都会碰到山川和大海。可是,在国家无法把戏剧院和音乐厅带到他们面前来时,我们总不能让孩子“呆”掉吧?能不能说,山川、大海也可以成为充沛的“文化刺激”? 我还想到乡村教作文课。 教“说明文”,我会要孩子回家仔细观察自己的祖母如何收成凤梨,细看徒手摘取和镰刀割取两种方法的差别;他也可以观察市场的鱼贩如何杀鱼、农人怎么种葱、茶家怎么醅茶、卖槟榔的怎么挑选槟榔。 教“抒情文”,写人物,我会让他们出去采访打铁的伯伯、淘海的叔叔、对街庙里的乩童、小村唯一的医生和村子里大家都认识的“疯子”…… 写风景,我会和孩子一起走到海边,看海水的颜色变化,听浪破的声音,上“宁静”的功课;我会和孩子一起进入山林,教他们用裸手触摸树皮的纹路,用眼睛记住叶子的厚薄,用呼吸测出花香的分寸,用闭眼的心看见风徐徐吹。  作文,就是思想,就是生活,就是态度。 我自己在那样的乡村长大,我知道,对乡村的孩子,你认为他能走多远,他就能走多远。  (邀请我去屏东潮州教作文课的是创办台湾好基金会的柯文昌先生,深深感谢他;也在此向乡村学校的老师们致敬。) |